9개 구단으로 치러지는 첫 시즌. 어느덧 128경기 중 팀당 평균 87.5경기, 약 70% 가까이 소화했다. 순위에 대략적인 윤곽이 그려졌다고 할 수 있는데 앞으로 어떤 이변이 발생할 수 있을까? 과거의 선례들을 살펴보자. KBO는 2003시즌부터 날짜별 순위를 제공한다. 경기 수를 계산하여 게임 차를 기준으로 4강에 어떤 역전의 사례가 있었는지 살펴보았다.

정규 시즌 1위가 바뀐 사례는 단 한 번

김상현은 2009년 프로야구사에 그 누구보다 화려한 불꽃을 꽃피웠다. (사진 출처 - KIA 타이거즈)

시즌을 85~95경기나 치르게 되면 최강 팀의 면모는 순위에 반영되기 마련이다. 40경기를 앞둔 시점에서 설령 게임 차가 1~2경기밖에 나지 않더라도 이를 역전 시키기란 쉽지 않다. 실제로 2003~2004년 삼성, 2012년 두산은 1위와 1~1.5게임 차를 극복하지 못하고 한국시리즈 직행에 실패했다. 실로 선두 탈환은 우승을 노리는 팀에게 가장 어려운 미션이다. 이 어려움을 넘어서 역전에 성공한 예가 2003년 이후 딱 한 번 있었다.

2009시즌 8월 전까지 가장 높은 승률을 올리던 팀은 두산이었다. 그리고 승차로 따지면 SK가 KIA에 0.5게임 차로 앞서 있었다. 동률에 가까운 미세한 차이다. 그래도 역전은 역전. 8월 KIA는 김상현이 월간 최다 홈런, 타점 타이기록을 세우며 폭주모드로 들어갔고, 두산을 11경기 차로 따돌리며 정규시즌 1위에 올랐다.

김상현을 비롯해 최희섭이 545타석에 들어서며 커리어 하이, 유동훈의 0점대 평균자책점, 외국인 투수 2명 모두 성공, 고졸 1년 차에 14홈런을 친 슈퍼루키 안치홍의 등장 등 믿기 어려운 기적의 연속이었다. 그러고도 역대 최다 연승 기록은 세운 SK에 단 7리 앞섰고, 단 0.5게임 차를 극복했을 뿐이다.

이를 봐도 2위 LG가 SK에 이어 왕조를 구축한 삼성을 추월한다는 게 얼마나 어려운 일인지 짐작 할 수 있다. 한 가지 희망이 있다면 용병 문제다. 삼성의 프런트와 코칭 스탭이 자신을 너무 과신한 나머지 대체 외국인 투수 선발에 안일하게 대처했다. 현재 카리대의 불안한 출발은 LG가 추격할 빌미를 제공하고 있다. 단 2경기 차. 멀고도 가까운 승차다.

플레이오프 직행 티켓은 예측 불가

1위에 비해서 정규시즌 2위 도전은 수월한 편이다. 절대 강자인 1위와 달리 아래의 팀들은 승률이 들쑥날쑥하다. 2위 그룹이 지속적인 부진에 빠지면 도전하는 팀의 연승 효과도 더 커질 수밖에 없다.

2003년 시즌 전 정성훈-박재홍 트레이드 진필중 영입 등 전력감 트레이드를 단행했던 KIA는 예상과 달리 전반기 부진했다. 그러나 키퍼를 두산에 보내고 새 외국인 투수 존스 영입, 고졸 2년 차 신용운에게 70경기 119이닝을 던지게 하는 과도한 운용으로 플레이오프 진출권을 따냈다. KIA의 상승세도 대단했지만, 삼성이 이후 5할 승률을 기록하지 못한 덕도 컸다.

2011년 롯데도 양상은 비슷하다. 아마에서 롯데로 처음 지휘봉을 잡은 양승호 감독은 전준우를 3루에 황재균을 유격수에 기용하는 등 적응에 애를 먹었다. 다행히 반격은 늦지 않았는데 양떼 불펜이라는 특유의 투수운용과 장원준이 커리어 하이를 세우는 등 가공할 기세로 상위 그룹을 추격했다. 당시 롯데는 이대호의 존재와 함께 프랜차이즈 사상 가장 강력한 전력이라고 해도 무방했다. 반면 KIA는 4할이 안 되는 승률로 추락, 2위 자리를 자진 납세했다.

현재 2위 LG가 가장 조심해야 할 적은 상대라기보다 자기 자신이다. 두산이 맹렬히 추격해 와도 현재의 페이스를 유지하면 방어가 가능하다. 하지만 엉성한 플레이로 자멸하거나 분위기에 취해 5할 승률에 만족하면 잠실 라이벌 두산에게 언제든 뒤집힌다. 아직은 4강조차도 맘 놓고 있을 때는 아니다.

4강 구도 변화는 희박한 확률? 틈새는 있다

마지막으로 4위 밖에 있던 팀이 포스트 시즌에 진출할 경우는 얼마나 될까? 2003년부터 2012년까지 이 시기의 4위 이내의 팀이 포스트시즌 진출에 실패한 사례는 단 두 번이다. 승률로 따졌을 때 1위에서 4위 순위마저 똑같이 유지된 해도 2004년, 2005년, 2006년, 2010년 네 차례나 된다. 39~41경기를 남겨두고 순위 변동은 그만큼 어렵다. 물론, 예외는 존재하기 마련.

2008년 삼성은 심정수를 비롯해 전체적으로 노쇠한 타선, 전설적 용병 탐션 등을 비롯해 과도기에 있던 시기였다. 당시 선동열 감독은 용병 없이 가겠다는 과감한 결정(실제로는 에니스 한 명 영입)등 전격 리빌딩에 돌입했다. 경찰청, 상무에서 제대한 최형우, 박석민 그리고 채태인 삼총사가 중용된 시기도 바로 이 해다. 마음을 비우면 길이 난다고 할까? 젊은 동력을 얻은 삼성은 8.5게임 차가 나던 한화를 제치고 4강 진입에 성공했다.

올해 KIA를 여기에 대입할 수 있을까? 삼성에서 두 번의 우승을 일궜던 시기와 지금의 선 감독의 입지는 하늘과 땅 차이다. 언론과 여론은 감독에 대한 성화로 넘쳐나고, 당장 목숨이 위태로운 상황에서 평정심을 요구하기란 쉽지 않다. 또한, KIA에는 삼성 삼총사와 같은 유망주는 눈을 씻고 찾으려 해도 없다. 그렇지만 급하게 간다고 일이 해결되지 않음을 기억해야 한다. 냉정을 잃은 위태로운 돌진보다 현실을 직시하는 쿨함이 필요할 때다.

다음은 바로 지난해. SK는 김광현, 정근우, 박정권, 박재상 등 주축 선수들이 부상과 부진으로 대부분 제 몫을 하지 못하면서 4강도 자신할 수 없게 됐다. 왕조의 종말이 임박할 찰나, 선수들의 가을 DNA가 깨어나기 시작했다. 박희수가 최고의 불펜 투수로 진화했고, 선발에는 윤희상이 확고히 입지를 다졌다. 두산에 3.5경기 차로 뒤지던 SK는 정규시즌 종료 시점에는 3경기 차 2위로 플레이오프에 직행할 수 있었다.

작년 경험을 기억할 SK 선수들이 올해도 일을 내지 못하란 법이 없다. 박정권, 정근우 등 타선이 살아나고 있고, 외국인 투수의 기량은 작년보다 낫다. 다만, 예전 같은 수비력이 나오지 않는다는 게 문제다. 4위와 6경기 반 차로 부담스런 승차이나 넥센도 하락세라는 점에서 실낱같은 희망은 남아있다.

'야구메모' 카테고리의 다른 글

| 2013년 KIA의 추락, 감춰진 곳을 보라 (4) | 2013.08.19 |

|---|---|

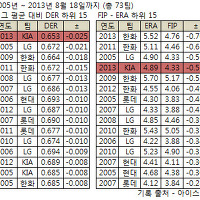

| 8/13~8/16 선발 매치업 예상 (최근 한 달간 FIP 비교) (0) | 2013.08.12 |

| 8월 6일자 루키랭킹, Strawberry? Strongberry! (0) | 2013.08.07 |

| 8/6~8/9 선발 매치업 예상 (최근 한 달간 FIP 비교) (0) | 2013.08.05 |

| KT '리빌딩 전문가' 조범현을 택하다 (2) | 2013.08.05 |